當七月的陽光灑遍法蘭西,一年一度的環法自行車賽 (Tour de France) 不僅是頂尖運動員的競技場,更是一場流動的嘉年華,一幅由汗水、激情與文化交織而成的壯麗畫卷。然而,要真正看懂環法,你不能只盯著領先的黃衫,更要將目光投向賽道兩旁——那些瘋狂的車迷、飄揚的旗幟和移動的村莊,因為在那裡,正上演著環法賽迷人的另一面。

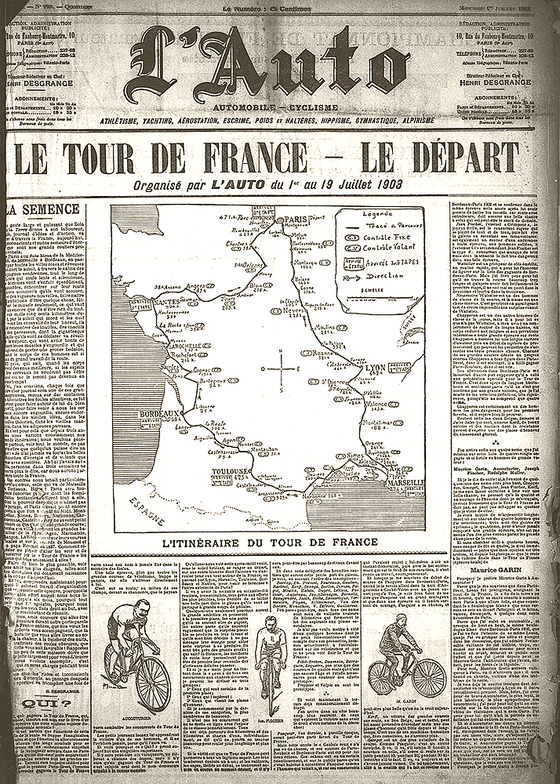

英雄的誕生:一場推銷報紙的史詩級豪賭

環法賽的起點,並非源於對運動的崇高理想,而是一場瀕臨破產的媒體絕地反擊。

20世紀初,法國體育報業由《Le Vélo》一家獨大。其競爭對手《L’Auto》銷量慘淡,命懸一線。1903年,在一次危機會議上,年輕記者吉奧·勒費弗提出了一個瘋狂的點子:「何不舉辦一場環繞整個法國的自行車賽?」

這個想法如同一道閃電擊中了編輯德格朗日。他意識到,這不僅僅是一場比賽,更是一部可以連續上演的英雄史詩,每一天,他的報紙都可以獨家報導選手們的掙扎、勝利與失敗,將讀者的情緒牢牢抓住,這是一場巨大的豪賭,如果成功,將能一舉擊敗對手。

將選手塑造成史詩英雄

他深知,他賣的不是比賽,而是故事。在那個沒有電視的年代,《L’Auto》的版面成了連續上演的英雄劇場。

第一屆環法賽於1903年7月1日正式開賽,德格朗日用極具煽動性的筆觸,運用他天才的編輯手腕,將選手們塑造成「公路上的巨人」(Giants of the Road)

他詳細描繪選手們如何在未鋪設的土路上與泥濘搏鬥,如何在深夜獨自騎行,如何在沒有後援下自己修理爆胎的單車,報紙的頭版每天都刊登著選手們疲憊但堅毅的面孔,以及他們在各個賽段的英雄事蹟。

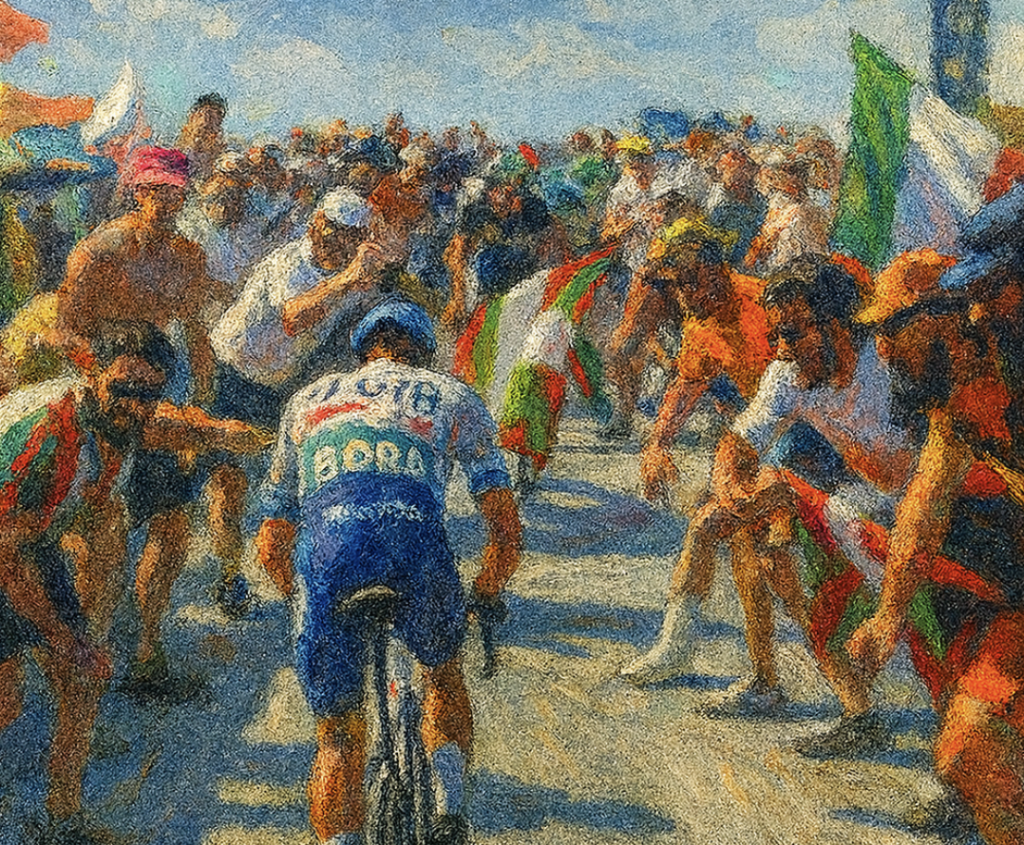

當賽事穿過選手的家鄉小鎮,全村的人都會湧上街頭,為「自家的孩子」加油,選手的每一次奮力踩踏,都牽動著整個地區的榮譽感,這種根植於土地的「家鄉式英雄」情結,與對「艱苦賽事*的深刻共鳴,共同構成了環法賽最初的靈魂。

比賽期間,《L’Auto》的銷量從賽前的2.5萬份飆升至6.5萬份;賽事結束後,銷量穩定在13萬份,數年後更是突破了25萬份,徹底擊垮了對手《Le Vélo》,後者最終在1904年停刊。

環法賽不僅拯救了一家報紙,更創造了一種全新的體育報導模式:將運動員的故事性置於核心。

旗幟的語言:一部流動的歐洲地方史

如果你有仔細看環法賽事直播畫面,當鏡頭掃過人群,應該會不時發現路邊觀眾手上最常揮舞的,不是各色衫,就是一面旗幟,它不一定是國旗,這些五花八門的旗幟成為最搶眼的風景。

其實這些旗幟不僅僅是加油的道具,它們是無聲的宣言,是法國複雜歷史的生動體現,也呼應了第一段所提及的「地域認同感」,讓這場巡迴法國,以單車路線深入地方的賽事,成為了最佳的文化情感宣示舞台。

深植於心的地域認同感

在法國中世紀,還未成為現代民族國家的時代,它是一個由無數封建領地組成的非統一國家,曾是由眾多擁有獨立文化、語言甚至主權的公國與伯國組成的拼圖。

儘管法國大革命後,中央政府極力推行統一的「法蘭西認同」,但深植於土地的地區文化從未消亡,這些旗幟,便是古老紋章和地方驕傲的當代傳承,也呼應了第一段所提及的「地域認同感」,讓這場巡迴法國,以單車路線深入地方的賽事,成為了最佳的文化情感宣示舞台。

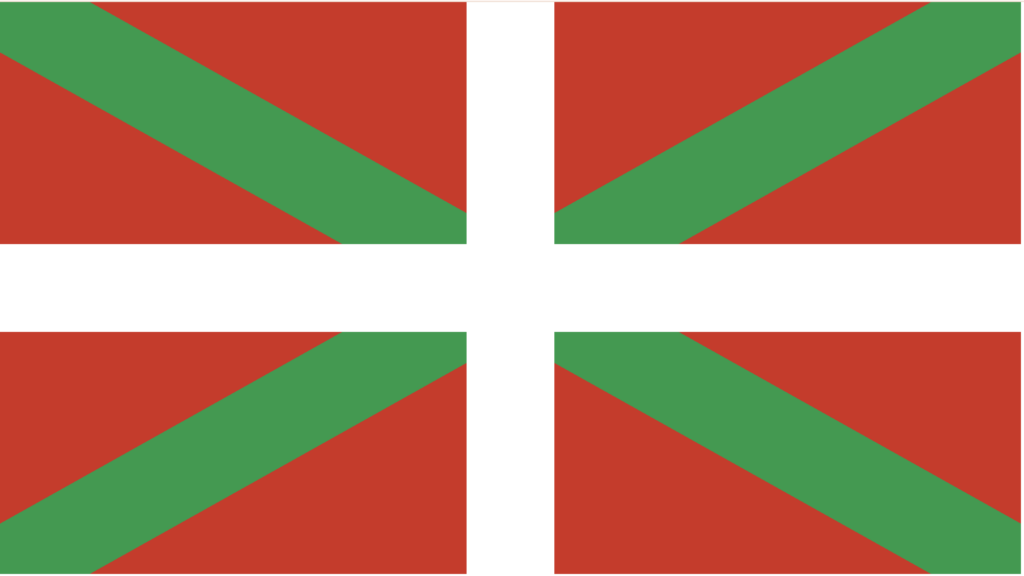

巴斯克旗 (Ikurriña):庇里牛斯山脈的紅綠白之心

「巴斯克」這個詞源於古羅馬時期的Vascones(瓦斯孔人),指的是居住在比利牛斯山脈西段、說巴斯克語(Euskara)的古老民族,這個區域在歷史上是一塊特殊的邊境地帶,處法國與西班牙邊界,包含法國巴斯克、西班牙巴斯克,沒有形成獨立國家。

19世紀中葉,巴斯克傳統自治權(Fueros)在西班牙內戰與中央集權改革下被逐步削弱,至1876年徹底廢除。在兩國同化壓力下,阿拉納兄弟於1894年創立巴斯克民族主義黨(PNV),提出需要一個能凝聚民族認同的象徵。

巴斯克旗 (Ikurrina):設計深受英國國旗的影響,紅白綠三色旗海是巴斯克人強烈民族認同的吶喊,他們擁有獨特的語言,為自己的文化與自治而自豪。

紅色:土地與人民,部分解讀還包括巴斯克殉道者的血。

綠色:聖安德烈十字 & 格爾尼卡橡樹,象徵巴斯克古老法權與自治傳統。

白色:基督信仰與上帝庇佑。

“ 當巴斯克車迷在環法賽的庇里牛斯山道旁,瘋狂揮舞著 Ikurriña 時,他們不僅是在為車手加油,他們是在向全世界展示自己獨一無二的身份,是傳達對巴斯克民族,維護語言、文化、自治權的追求。

布列塔尼旗 (Gwenn-ha-du):大西洋岸的不屈黑白魂

中世紀的布列塔尼公國位於法國西北角,三面環海的半島,是歐洲最具凱爾特色彩的地區之一。其文化根源來自英倫三島——尤其是現今威爾斯與康瓦耳的移民,他們在西元 5–6 世紀大舉越過海峽,在這片土地上定居,帶來凱爾特語言、傳說、音樂與部落傳統,形成與法國主體文化截然不同的精神基底。

Gwenn-ha-du 在布列塔尼語中意為「黑與白」,這面旗幟誕生於 1923 年的文化復興運動,是一面現代旗幟,但設計深深植根於布列塔尼上千年的歷史。

九條黑白橫紋:代表布列塔尼九個歷史教區(其中五個講布列塔尼語,四個講加洛語),象徵語言與文化的共存。

左上角的貂鼠斑:中世紀布列塔尼貴族的紋章,象徵純潔、忠誠與榮譽。

“ Gwenn-ha-du 不僅僅是視覺符號,它是一段凱爾特記憶的延續,是對抗同化的文化姿態。正如巴斯克人在庇里牛斯山中揮舞 ikurriña,布列塔尼人也在風起雲湧的海岸邊,以黑與白之力,告訴世界:「我們身在法國,但靈魂屬於大西洋的風。」“

薩伏依旗(Drapeau de la Savoie):阿爾卑斯山下的堅韌民族

中世紀的薩伏依公國位於法國東南,跨今日的上薩伏依與薩伏依省,並與瑞士、義大利接壤。這裡是阿爾卑斯的心臟地帶,山嶺縱橫、湖泊錯落,自中世紀起就是連接義大利與法國的戰略要道,也孕育了獨特而深厚的地方認同。

薩伏依旗上的白十字可追溯至13世紀,由薩伏依伯爵採用作為軍事與貴族權威的象徵。它與日內瓦、瑞士的十字設計一脈相承,源自十字軍時期的基督教騎士文化,象徵信仰、庇護與戰士精神。

19世紀,隨著薩伏依併入法國,這面旗幟從貴族紋章轉化為文化與政治認同的標誌。

“當白十字在紅色背景中飄揚於環法的阿爾卑斯山道時,它不僅僅是一面旗幟,還是山區主人對客人的歡迎、對勇士的挑戰,更是一份無需言說的、對自身古老身份的莊嚴確認。“